JKA報告書

補助事業番号 2023M-293

補助事業名 2023年度発光性有機半導体を用いた高効率有機薄膜太陽電池の開発補助事業

補助事業者名 近畿大学 理工学部 教授 大久保貴志

1 研究の概要 有機薄膜太陽電池はドナー性のp型有機半導体とアクセプター性のn型有機半導体からなる環境に優しい軽くフレキシブルな太陽電池である。この有機薄膜太陽電池の研究分野において、近年非フラーレンアクセプター(non-fullerene acceptor)を用いた有機薄膜太陽電池が注目されている。これまで有機薄膜太陽電池には、フラーレンと呼ばれるサッカーボール構造を有する炭素材料が用いられてきた。この誘導体は伝導性に優れているものの、可視領域の光を吸収せず、光電変換にはほとんど寄与していない。そこで、強い光吸収特性を持つ非フラーレンアクセプターの利用が提唱され、近年有機薄膜太陽電池の光電変換効率を大幅に高めている。そこで本研究では有機薄膜太陽電池へと応用可能な新たな発光性有機色素の開発と、それらを用いた高効率有機薄膜太陽電池の開発を目指して研究を行った。

2 研究の目的と背景 自然界に豊富に存在する太陽エネルギーを直接電力に変換できる太陽電池は、将来我々が環境調和型の持続可能社会を実現していく上で必要不可欠な技術である。現在、最も普及している太陽電池はp-n接合型シリコン太陽電池である。シリコン太陽電池は比較的高効率で安定した電力供給可能であるため、現在広く利用されているものの、重く割れやすく光吸収効率の悪いシリコンが使われているため、その設置場所は大きく制限され、また更なる低価格化は困難である。一方、有機薄膜太陽電池は環境に優しい軽くフレキシブルな太陽電池である。この有機薄膜太陽電池はプラスチック基板上にロール・ツー・ロールなどの低温印刷プロセスを利用することで安価に大量生産できるため、ユビキタスな電源装置としての幅広い用途への応用が期待されている。この有機薄膜太陽電池の研究分野において、近年非フラーレンアクセプター(non-fullerene acceptor)を用いた有機薄膜太陽電池が注目されている。これまで有機薄膜太陽電池には、フラーレンと呼ばれるサッカーボール構造を有する炭素材料が用いられてきた。この誘導体は伝導性に優れているものの、可視領域の光を吸収せず、光電変換にはほとんど寄与していない。そこで、強い光吸収特性を持つ非フラーレンアクセプターの利用が提唱され、近年有機薄膜太陽電池の効率を大幅に高めている。補助事業者らはこれまでジケトピロロピロール誘導体やベンゾチアジノフェノチアジン誘導体など発光性有機色素を独自に開発してきた。同時に有機薄膜太陽電池の高効率化に向けて3元系有機薄膜太陽電池の研究などを行ってきた。本補助事業ではこれまで合成してきたジケトピロロピロール誘導体やベンゾチアジノフェノチアジン誘導体を骨格に含む峡バンドギャップポリマーや非フラーレンアクセプターを新たに合成し、近年高効率有機薄膜太陽電池材料として注目されている峡バンドギャップポリマーや非フラーレンアクセプターなどと組み合わせることで、高効率有機薄膜太陽電池の開発を目指した。

3 研究内容

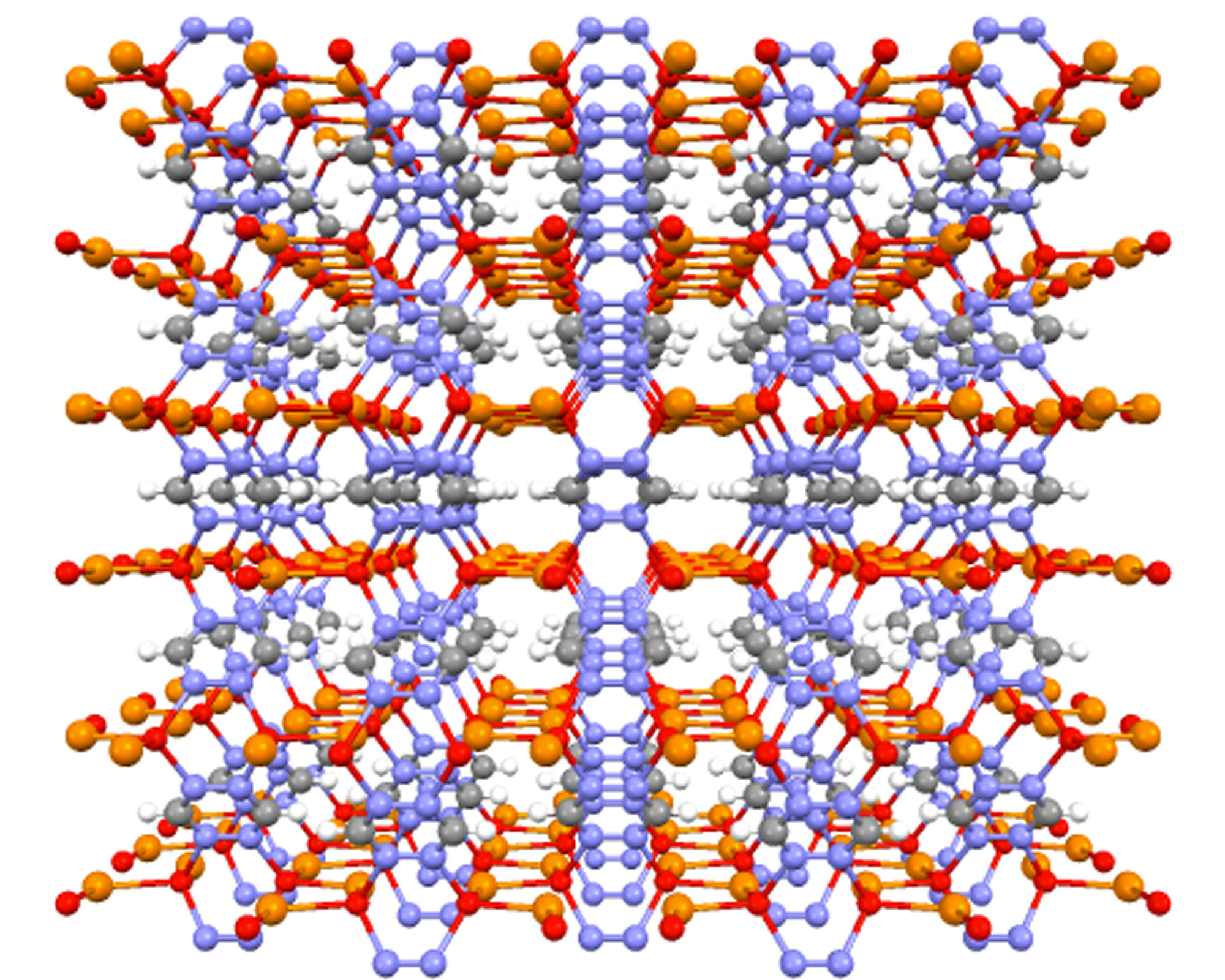

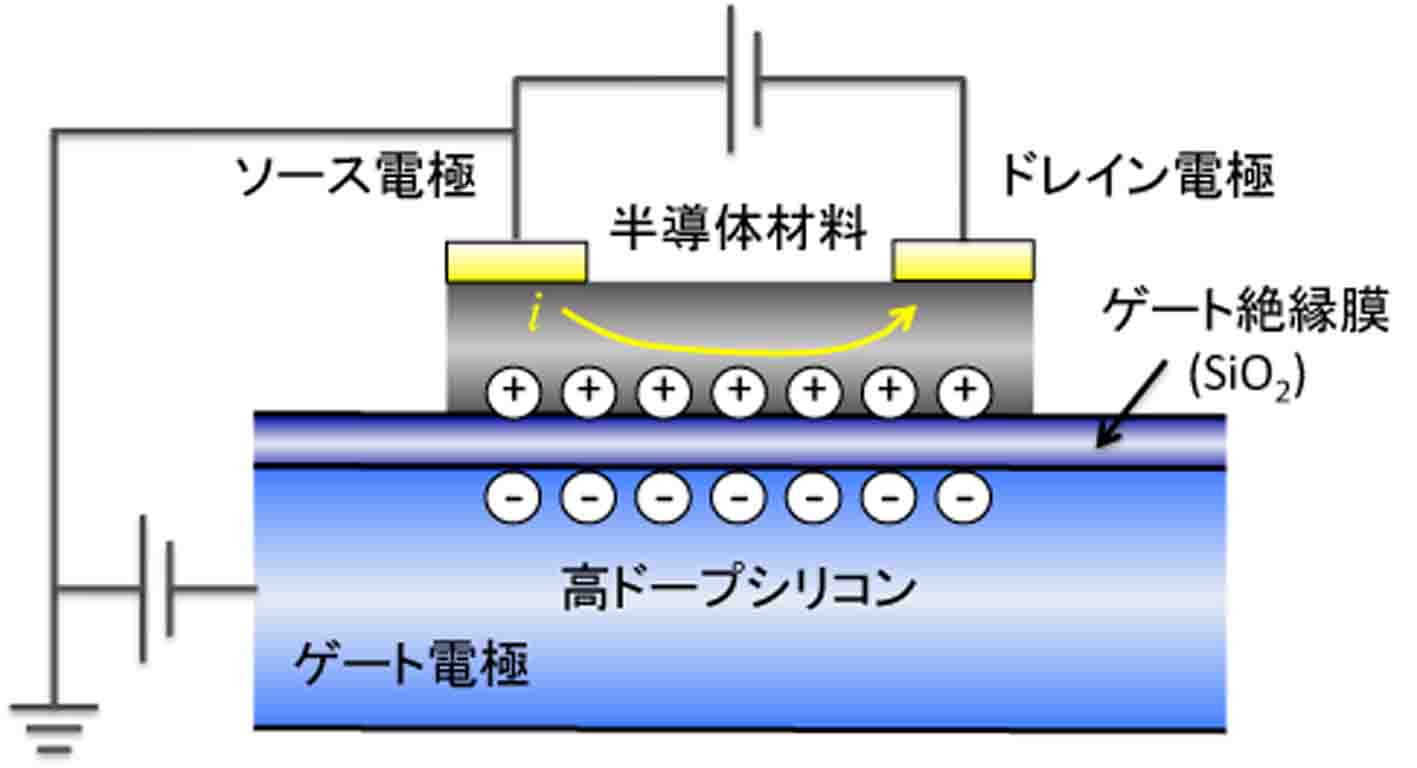

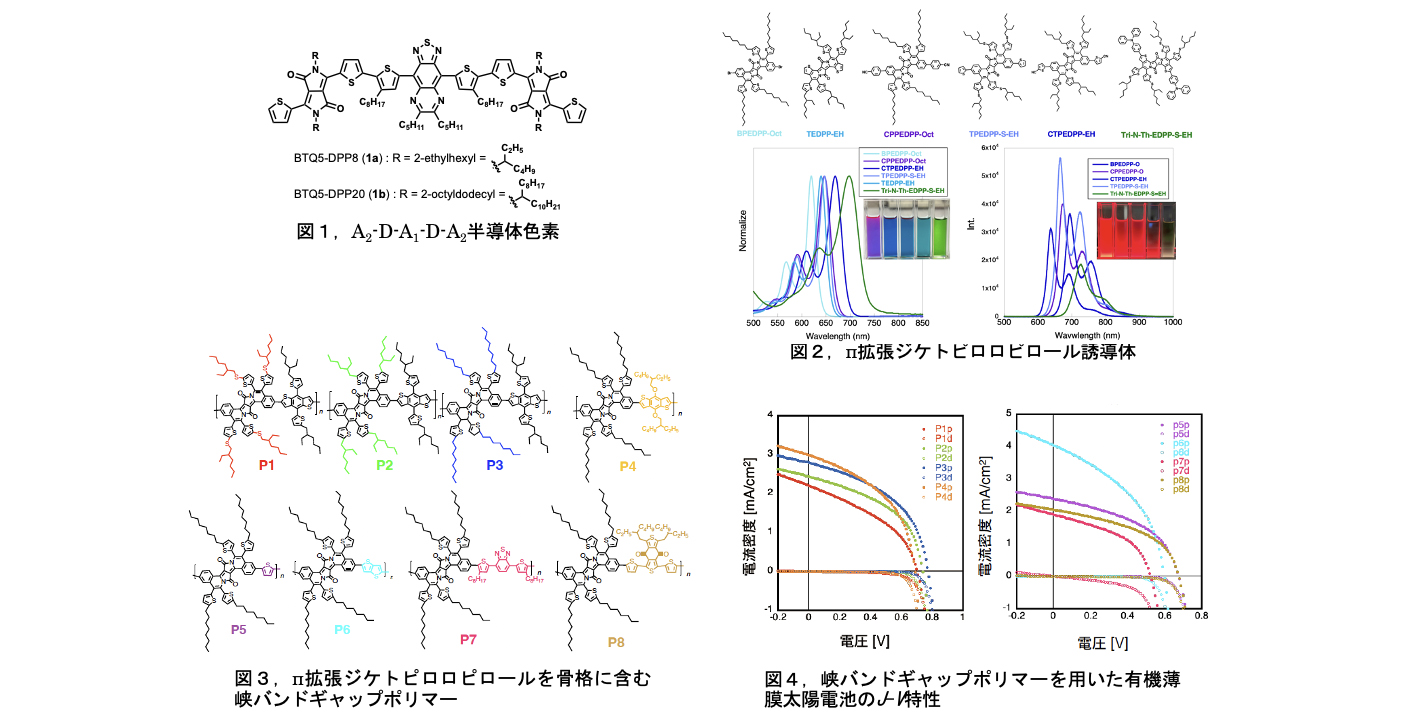

(1)非フラーレンアクセプターの合成に関する研究 非フラーレンアクセプターについてはベンゾチアジノフェノチアジン誘導体およびπ拡張ジケトピロロピロール誘導体を中心骨格をもつアクセプター性分子の合成を試みた。ベンゾチアジノフェノチアジン誘導体については、アクセプター性置換基を導入するためのホルミル化の段階で、中心骨格が壊れてしまうことが明らかになり、より簡単な有機色素であるベンゾフェノチアジン誘導体を用いてそのホルミル化とアクセプター性置換基の導入を試み合成に成功した。また、ビチオフェンのドナー性ユニット(D)とチアジアゾールキノキサリン(A1)およびジケトピロロピロール(A2)を含むA2-D-A1-D-A2タイプの半導体色素(図1)を合成した。この半導体色素については、ドナー性が強く、非フラーレンアクセプターとしては利用できなかったが、電界効果トランジスタ(OFET)を作製し、そのキャリア移動度を評価した(Chem. Lett.,in press.)。π拡張ジケトピロロピロール誘導体についてもベンゾチアジノフェノチアジン誘導体同様に直接ホルミル化は困難であったが、そのスズ体を合成することができたため、これまで図2の発光性材料の合成に成功し、その物性評価を行った。また、白金を中心骨格に用いた一連の非フラーレンアクセプターの合成に成功し、特許出願(特願2024-088035)を行った。

(2)峡バンドギャップポリマーの合成 (1)の非フラーレンアクセプターを合成するためにπ拡張ジケトピロロピロールをブロモ化し、トリメチルスズを両端に置換基として有する発光性材料と反応させることで峡バンドギャップポリマーの合成を試みた。その結果、図3に示す一連の峡バンドギャップポリマーの合成に成功した。これらはいずれも800nm付近に吸収端を持つ峡バンドギャップポリマーであり、良好な発光特性を示した。

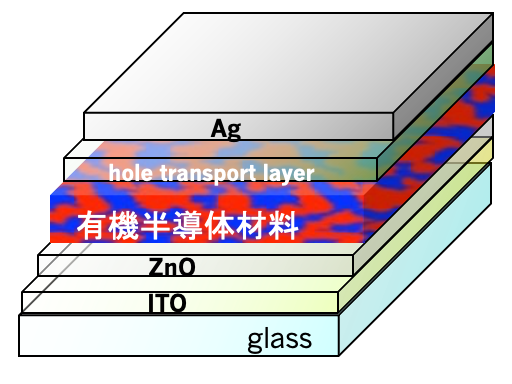

(3)有機薄膜太陽電池の作製と評価に関する研究 これまで主に(2)で合成した峡バンドギャップポリマーを用いて有機薄膜太陽電池を作製し、その特性を評価した(図4)。本研究で合成した峡バンドギャップポリマーとフラーレン誘導体であるPCBMとをクロロベンゼンを溶媒として混合し、酸化亜鉛を成膜したITO透明電極上にスピンコートで成膜し、更にホール輸送層として酸化モリブデンMoO3、電極Agを真空蒸着することで有機薄膜太陽電池を作製した。これらのうちで最も良い光電変換特性はP3とP6を用いたものであったが、いずれも1.0%と低いものであった。これは、これらの峡バンドギャップポリマーが800nm付近に強い吸収帯を持つものの、500nmから600nm付近の吸収がほとんどなく、そのためこれまで作製した素子に関しては光電変換効率が上がっていないものと考えている。ただし、この領域での透過率は60%と非常に高く、補助事業者の知る限り60%を超える透過率を持ちながら1%を超える光電変換特性を示す有機薄膜太陽電池は数例しか報告されていない。従って、π共役ジケトピロロピロール誘導体を骨格に含む峡バンドギャップポリマーは、通常の有機薄膜太陽電池というよりは、むしろ半透明有機薄膜太陽電池へと展開すべきではないかと考えている(論文投稿中)。また、従来の高効率有機薄膜太陽電池と組み合わせたタンデム素子や、500nmから600nm付近に強い吸収を示す非フラーレンアセクプターと組み合わせることで、まだまだ高効率化が期待できるものと考えている。

4 本研究が実社会にどう活かされるか―展望 今回の補助事業において、一連のπ拡張ジケトピロロピロール誘導体やそれらを骨格に含む峡バンドギャップポリマーの合成に成功した。これらを用いた有機薄膜太陽電池に関しては今のところ高い光電変換特性は得られていないものの、吸収・発光特性、電荷輸送特性は優れており、今後はアルキル鎖長などを調整することで更なる高効率化は可能であると考えている。また、半透明太陽電池材料としては現段階でも非常に興味深いものと考えている。また、今回の補助事業を通じて白金錯体を用いた非フラーレンアクセプターの開発にも成功しており、本件については特許出願を行うことができた。白金錯体を用いた非フラーレンアクセプターに関しては、これまで報告例がなく、今後様々な材料の開発が期待できるものと考えている。有機薄膜太陽電池に関しては、今後数年ですぐに実用化するというものではないが、将来的には従来のシリコン太陽電池が利用できない様々な場所での実用が期待されており、特に今回の研究で半透明有機薄膜太陽電池材料としての可能性を示すことができたことからも、本補助事業が有意なものであったと考えている。

5 教歴・研究歴の流れにおける今回研究の位置づけ 補助事業者は元々錯体化学を専門としており、その研究の過程で有機電子デバイスに関する研究技術を少しずつ身につけ研究を発展させてきた。従って、有機合成は専門外であったが、今回の研究を通じて様々な有機半導体を実際に合成し、それらを有機薄膜太陽電池へと応用することができた。特に高分子材料の合成については経験がなかったものの、今回の補助事業で購入させて頂いたリサイクル分取HPLCが高分子の分子量決定に非常に役に立ち、π拡張ジケトピロロピロール誘導体を用いた峡バンドギャップポリマーについては補助事業期間内に論文の投稿段階まで持って行くことができた。今のところ変換効率自体は低いものの、今後より高効率な有機薄膜太陽電池の実現に向けて非常に良い実績ができたものと考えており、本補助事業に1年間携われたことを非常に感謝している。

6 本研究にかかわる知財・発表論文等 1. N. Takahashi, T. Nishiyama, W. Weng, Y. Miwa, S. Marumoto, H. Kitoh-Nishioka, S. Tanaka, T. Okubo, "Synthesis, Characterization, and OFET Characteristics of p-Type Organic Semiconductors Incorporating Diketopyrrolopyrrole and Thiadiazole-Quinoxaline Acceptors", Chem. Lett., in press. 2. 特願2024-088035、大久保貴志、西山智貴、「白金錯体およびそれを用いた薄膜太陽電池」、学校法人近畿大学、2024年5月30日出願